自分の中に“もう一人の自分”がいたら、あなたはどうしますか?

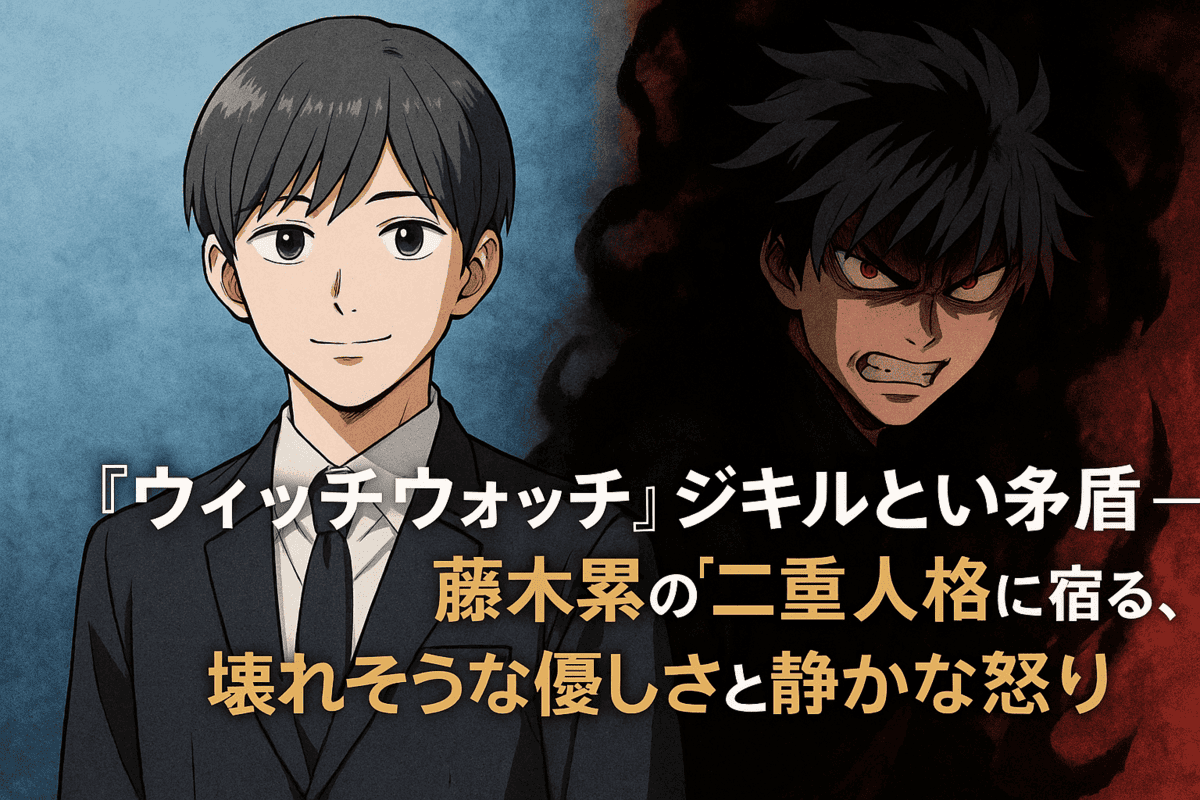

『ウィッチウォッチ』に登場する藤木累(ふじき・るい)は、表向きは穏やかで礼儀正しい少年──でもその裏側には、

「ジキル」と「ハイド」という、正反対の人格が存在しています。

人を傷つけたくないジキル。自分すら支配しようとするハイド。

その揺れは、「心を制御しなければ生きていけない」と信じ込んできた人の、悲しい自己防衛でもありました。

この記事では、藤木累というキャラクターを通して、“心をコントロールしすぎた先にある孤独”と、その先にある“解放”について考えてみたいと思います。

この記事を読むとわかること

-

- 藤木累というキャラに隠された“二重人格”の意味

- ジキルとハイドが象徴する心の葛藤と自己防衛

- 「心を許すこと」が持つやさしく力強い意味

『ウィッチウォッチ』アニメ、今すぐ観たいあなたへ!

「ジャンプ連載の人気作、ついにアニメ化!」

「ギャグも魔法も青春も全部つまってて最高!」

「どこで観られるのか知りたい!」そんな方におすすめなのが

Amazonプライム・ビデオです!

- 『ウィッチウォッチ』が見放題!

- 30日間無料体験あり!

- 月額600円で他のアニメも映画も楽しめる!

● 『ウィッチウォッチ』ジキルという仮面──藤木累の“優しさ”はなぜ歪んだのか

藤木累(ふじき・るい)という少年の第一印象は、とても“まとも”に見えます。

穏やかで、礼儀正しくて、空気も読める。

だけどその「まともさ」は、どこか過剰で、まるで自分をコントロールしすぎているようにさえ映るんです。

彼には“ジキル”という人格があり、それは他人を傷つけないように設計された優しさそのもの。

でもその優しさは、どこか不自然で──たとえるなら、それは「感情に蓋をしてできあがった好青年」。

その裏にあるのが、“ハイド”という暴力的なもう一人。

人を傷つけ、支配し、世界を自分の思い通りに動かそうとする衝動。

この二重人格は、単なる能力でもギミックでもなく、

「誰かを傷つけたくない」という願いが、「誰にも触れさせたくない」という孤独に変わってしまった少年の、

哀しい自己防衛の結果だったのではないでしょうか。

累の“優しさ”は、本当はとても純粋だった。

でもその優しさは、誰かに認めてもらえないまま、歪んでいった。

「ちゃんとしなきゃ」「期待に応えなきゃ」

──そんなプレッシャーの中で、感情というものを分けて、閉じ込めて、

“良い自分”だけを生き残らせようとした結果が、「ジキル」という仮面だったんだと思います。

だからこそ、このキャラを見ていて痛感するのです。

優しさは、時に人を壊してしまうことがある。

「いい子」であり続けることが、「自分を消してしまうこと」になってしまうこともある。

ジキルという仮面に隠れていた累の本音は、きっと、こうだったんじゃないでしょうか。

──「誰か、こんな自分でも、受け止めてくれますか?」って。

● 「ハイド」という裏側──壊したいのに壊される、自分自身との戦い

「優しさ」は裏返せば「怒り」にもなる。

誰かを大切にしたい気持ちは、ときに「どうしてわかってくれないんだ」という攻撃性に変わってしまう。

藤木累の中にいる“ハイド”は、まさにその裏側の象徴でした。

ハイドは、力でねじ伏せようとする人格。

だけど彼の言動をよく見ると、ただの悪ではないことがわかります。

むしろ、感情を抑え込んできた累の代わりに、「俺はこう思ってるんだ!」と叫んでいるようにさえ見えるんです。

壊したいわけじゃない。でも壊れてしまいそう。

本当は助けてほしい。でも誰にも見せられない。

──そんな矛盾が、累の中でハイドというかたちになって噴き出している。

誰かに優しくするために自分を律しすぎた結果、その反動で現れる“衝動”。

それを累は、外に向けるしかなかった。

けれど、破壊すればするほど、壊れていくのは自分自身。

ハイドが誰かを支配しようとするのは、「世界のほうを歪めないと、自分が壊れてしまう」からだったのかもしれません。

この“裏側の人格”に触れると、僕たちにも思い当たるものがある気がします。

我慢ばかりしてきた心が、ある日突然、暴発してしまったこと。

理不尽に誰かに当たってしまって、あとで後悔したこと。

ハイドという存在は、そういう「人間のいびつな防衛本能」のようでもあるのです。

「壊したい」のではなく、

「わかってほしかった」──その叫びが、ちゃんと届く場所があれば。

ハイドという裏側もまた、“救われたかった”一人の少年の心だったのかもしれません。

● 二重人格という選択──藤木累がたどった“心を守るための分裂”

二重人格──フィクションの中で何度も描かれてきたこのテーマは、

ときにミステリーのトリックとして、ときにバトルのギミックとして使われてきました。

でも、『ウィッチウォッチ』における藤木累の二重人格は、“生きるための防衛策”でした。

ジキルという「理性的な自分」。

ハイドという「暴力的な自分」。

それは正と負ではなく、「生きやすさ」と「生きづらさ」の分裂だったのかもしれません。

誰かに嫌われたくない。期待に応えたい。

でも本当は、怒りたくて、泣きたくて、叫びたくて──

その矛盾を一人の人格の中で抱えるには、

きっと累は、まだあまりにも若すぎたんです。

だから、分けるしかなかった。

“優しいふり”をして生きる人格と、“本音をぶちまける”人格。

それが、ジキルとハイド。

そしてその選択は、「誰かを傷つけたくなかった」という願いと、

「自分を壊さないために、何かを犠牲にした」という痛みのあらわれでもありました。

人は時に、自分の中の矛盾を処理するために、

意識的にでも無意識的にでも、“人格の切り替え”をしてしまうことがある。

それは病ではなく、生きるための知恵であり、悲しいまでの順応力なのだと思います。

藤木累は、自分を守るために二つの人格を持たなければならなかった。

それは弱さじゃなくて、壊れたくなかったという、ひたむきな願いだったのです。

● ジキルとハイドを抱える累が、誰かに“わかってほしかったこと”

人に優しくできる人は、いつも自分にも優しいとは限らない。

むしろ、自分を犠牲にしてでも他人に合わせてしまう人こそ、

その裏側で、誰よりも「本当の自分」を見失っていることがある。

ジキルという人格の奥にあるのは、

「誰かに嫌われたくない」「ちゃんとしなきゃ」という不安。

ハイドの奥にあるのは、

「誰かに気づいてほしい」「もう我慢したくない」という叫び。

どちらも本当の累。

どちらも、本当は「わかってほしい」と願っていた自分なんです。

でも、そのどちらも言葉にはできなかった。

だから人格を分けるしかなかった。

だからこそ、累というキャラクターは、

感情の“代弁”を人格に任せてしまったのかもしれません。

人は、矛盾を抱えたままでも生きていける。

でも、その矛盾を「誰かに理解してほしい」と願うことには、

大きな勇気が必要です。

そして、藤木累が一番欲しかったのは、

ただ「どちらの自分でも、そばにいてくれる人」だったのかもしれません。

「自分はこういう人間なんだ」と、誰かに説明しなくても、

「それでも一緒にいるよ」と言ってくれる存在。

ジキルでも、ハイドでもない、「累そのもの」を

ちゃんと見てくれる誰かが、彼の世界に現れたとき──

きっと彼は、初めて“ひとり”じゃなくなったのでしょう。

● まとめ:『ウィッチウォッチ』藤木累がくれた、“心を許す”という解放のかたち

藤木累というキャラクターは、ただの“二重人格の少年”ではありませんでした。

それは、自分を壊さずに生きるための苦しい選択であり、

誰かに「わかってほしい」と願いながらも、

ずっとそれを言えずに飲み込んできた、ひとつの“優しさの形”だったのだと思います。

ジキルという仮面の奥にある、傷つきたくなかった自分。

ハイドという爆発の奥にある、ずっと我慢していた感情。

どちらも、累というひとりの少年の心が生き延びるために生み出した手段でした。

でもきっと、彼が本当に望んでいたのは、

ジキルでもハイドでもない「藤木累」という存在を、

誰かがちゃんと見つけて、そのまま受け止めてくれることだったのだと思います。

心を許すって、決して弱さじゃない。

「わかってもらえた」と感じられることで、人はようやく“自分自身”として生きていける。

藤木累がくれたのは、その“解放”の感覚でした。

もしあなたの中にも、誰にも見せられない自分がいるのなら──

藤木累のように、少しずつでもいいから、

その心にやさしく触れてあげてほしい。

「それでも大丈夫だよ」と、まずは自分に言ってあげることから、

すべては始まるのかもしれません。

もしあなたの中にも、誰にも見せられない自分がいるのなら──

藤木累のように、少しずつでもいいから、

その心にやさしく触れてあげてほしい。

「それでも大丈夫だよ」と、まずは自分に言ってあげることから、

すべては始まるのかもしれません。

この記事のまとめ

- ジキルは「優しさという仮面」の象徴

- ハイドは抑圧された本音と衝動

- 累の二重人格は心を守るための選択

- わかってほしかった想いが人格を分けた

- 「心を許すこと」は弱さではなく解放

あなたは『ウィッチウォッチ』のアニメを今すぐ観てみたいと思いませんか?

「ジャンプで読んでたけど、アニメになったの!?」

「魔法×青春ギャグって最高の組み合わせだよね!」

「録画し忘れた…どこで観られるの?」

「話題のアニメ、まとめて一気に観たい!」

「スキマ時間にスマホで観られたら嬉しいな…」そんなあなたに今おすすめしたいのが

Amazonプライム・ビデオです!Amazonプライム・ビデオなら『ウィッチウォッチ』が見放題!

月額600円でアニメ・映画・ドラマまで見放題!

しかも初回30日間は完全無料で体験できます。ジャンプファンも納得の映像クオリティ。

テンポの良いギャグと魔法要素の掛け合わせは、アニメならではの魅力満載です!スマホ・タブレット・PCなど、どんなデバイスでも視聴可能。

外出先でもおうちでも、好きなときに楽しめます。30日間無料体験で『ウィッチウォッチ』を今すぐチェック!

●さらに嬉しい!Amazonプライム会員特典

- Prime Reading:人気マンガ・雑誌も読み放題

- Prime Music:1億曲以上が聴き放題

- 配送特典:お急ぎ便・日時指定が無料!

- Amazon Photos:写真保存が無制限

すべての特典がついて、月額たったの600円。

しかも30日以内なら解約無料でリスクなし!

コメント