天才って、どこか“ひとりぼっち”の匂いがしませんか?

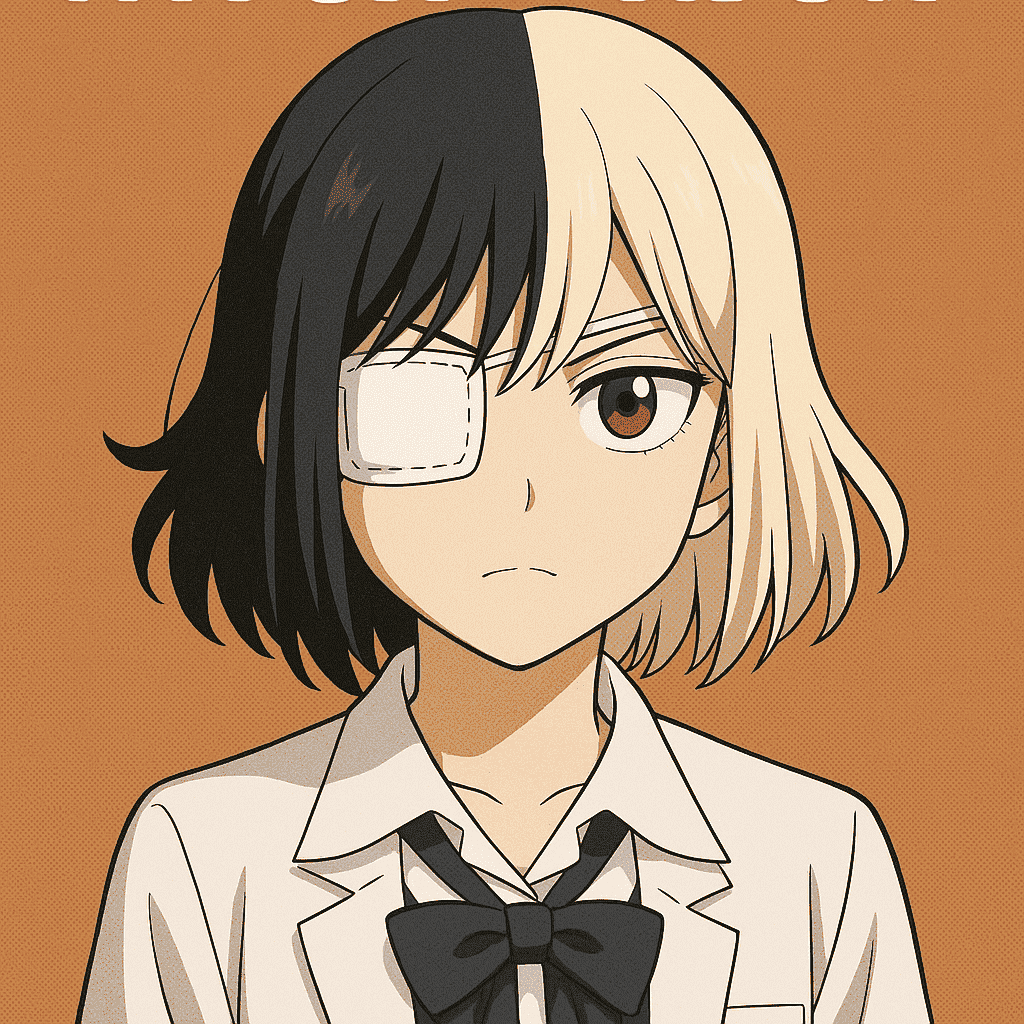

『ウィッチウォッチ』に登場するフランこと次萩不乱(つぎはぎ・ふらん)は、

科学者としての天才的な頭脳と、どこか浮世離れした感性を持つ少女。

眼帯、白衣、遠隔ロボット登校──どの要素も突き抜けていて、

まるで“普通の感情”から一歩距離を置いているかのように見える。

でも彼女の発明品のひとつひとつには、確かに“誰かを知りたい”という優しさが込められていた気がするのです。

今回は、そんなフランというキャラクターを通して、「天才が孤独になってしまう理由」について考えてみたいと思います。

- 次萩不乱(フラン)の登場背景とキャラの個性

- ロボット登校に込められた孤独とやさしさ

- 発明品を通して描かれる“つながり”の形

『ウィッチウォッチ』アニメ、今すぐ観たいあなたへ!

「ジャンプ連載の人気作、ついにアニメ化!」

「ギャグも魔法も青春も全部つまってて最高!」

「どこで観られるのか知りたい!」そんな方におすすめなのが

Amazonプライム・ビデオです!

- 『ウィッチウォッチ』が見放題!

- 30日間無料体験あり!

- 月額600円で他のアニメも映画も楽しめる!

『ウィッチウォッチ』フラン初登場──天才科学者はなぜ学校に“来ない”のか

初登場からインパクトは絶大だった。

眼帯、白衣、リモート操作のロボット登校──そのすべてが異質で、

それでいて妙に完成された存在感を放っていた少女、次萩不乱(つぎはぎ・ふらん)。

彼女は“科学者”という立場を武器に、常識も空気もまるごと無視してくる。

でも、その「距離」は本当に“無関心”なんだろうか?

自分の代わりに学校に通うロボット。

誰とも目を合わせず、でもすべてを観察しているような視線。

それはまるで、「人と関わりたいのに、直接触れるのが怖い」と言っているようにさえ見えるんです。

彼女の選択は、きっと“孤独”から始まってる。

天才ゆえに、人とズレる。

説明してもわかってもらえない、伝わらない、つながれない。

その不器用さが、「会わないことで関係を築く」という逆説的な方法に行き着いたのかもしれません。

学校に「来ない」ことは、逃げではない。

むしろ、自分なりのやり方で「世界とつながろうとする」ひとつの形。

フランの初登場は、それを私たちに静かに問いかけてくるのです。

──あなたは、誰かとつながるために、どんな方法を選びますか?

感情よりも論理?フランがロボットで登校するという選択の裏側

「なぜフランは、自分で学校に行かないのか?」

答えは単純に見える。

「非効率だから」──

でも本当にそれだけでしょうか?

確かに、科学者としての彼女の視点は徹底して合理的です。

無駄を嫌い、最短ルートで結果を出す。

だからこそ、自宅からロボットを遠隔操作するという手段を選んだ。

自分が行くより精密で、正確で、安全ですらある。

でも、その“効率”の奥にあるのは、

きっと「人に触れるのが怖い」という、

もっと繊細で言葉にならない感情なのではないかと思うんです。

相手の目を見て話すのが怖い。

表情が読めない。

自分のことを説明するのが苦手。

──そんな思いを、フランは“論理”に置き換えることで処理している気がする。

ロボットを通じて誰かと関わるというのは、

彼女なりの“感情を制御する方法”だったのかもしれません。

直接だと不安になるけど、機械越しなら大丈夫。

一歩引いて、相手の反応を分析できるポジションにいれば、

傷つかずに、でもつながることはできる。

フランは感情を切り捨てたんじゃない。

むしろ、感情に飲み込まれないように、

必死に「論理」という装置で、自分を守っていたのだと思います。

フランの発明品が語る、“人を知りたい”という不器用な優しさ

フランの作るものには、ある共通点がある。

それは「人の心」に触れようとする装置が多いということ。

感情変化測定装置。

好意の強度を可視化するグラフ。

エナジードリンクのような薬品でテンションを操作する装置。

どれも突飛に見えて、でもどこかで共通しているのは──

“人の内側を知りたい”という願いなんです。

もしかしたら、フランは他人の気持ちがわからないのかもしれない。

だからこそ、それを“数値化”したり“目に見える形”にすることで、

どうにか理解しようとしている。

それってすごく、やさしいことだと思いませんか?

自分にはない感覚を、置いていかないようにする。

届かないと思っても、手段を変えてでも近づこうとする。

その姿勢には、きっと“つながりたい”という強い意志がある。

たぶん、誰かに「好き」って言葉で伝えるのが、

フランにはものすごく難しい。

だから彼女は、回路や薬品や計測器に頼る。

その遠回りなアプローチが、

かえって真っ直ぐに“やさしさ”として伝わってくるんです。

フランの発明品は、人を操るものじゃない。

人を理解しようとする、彼女なりのラブレターなんです。

眼帯と白衣が隠している、フランという少女の心のかけら

人は、見せたくないものほど“記号”で隠したがる。

それは強さの象徴のようでいて、

実はとても繊細で、守られていないと壊れてしまう部分。

フランの眼帯と白衣は、まさにそんな“仮面”のように見えるときがあります。

天才。科学者。無表情。

そうやって周囲に自分の「役割」だけを見せておけば、

誰にも心の中を踏み込まれずにすむ。

でも、僕にはあの眼帯が、

「見なくていいものを、自分で見ないようにしている」ようにも思えたんです。

目を隠すという行為は、世界を遮断することでもあるから。

白衣は理性の象徴。

感情より論理。関係より研究。

でもそれは、心を守るための防護服だったのかもしれません。

「私はそういう人間だから」──

その一言で人を遠ざけることはできるけれど、

本当は、ただ怖かっただけなのかもしれない。

人と近づくことが、痛みにつながるかもしれないから。

眼帯も、白衣も、決して“個性”ではない。

それはきっと、フランという少女が、

自分の心の脆さを必死に隠そうとした“最後の壁”だったんです。

まとめ:フランが教えてくれた、“孤独を力に変える”という生き方

フランは誰よりも合理的で、論理的で、

そして、誰よりも感情に敏感な少女でした。

自分をさらけ出す代わりに、発明品を差し出す。

誰かのそばに行く代わりに、ロボットを送る。

「好き」や「楽しい」といった感情を、

数値やデータでそっと“測る”ようにして知ろうとする。

それは、不器用なようでいて、

とてもやさしく、そして強い生き方だったのだと思います。

人と違ってもいい。

思うように関われなくてもいい。

それでも、自分なりのやり方で世界とつながろうとすること──

それが、フランというキャラクターがくれた“孤独との向き合い方”でした。

孤独を抱えたままでも、

誰かを思っていい。

誰かにふれる方法は、たったひとつじゃない。

そのことを、フランは教えてくれた気がします。

あなたがもし、誰かとうまく関われないと感じる日があったら、

「それでも大丈夫」と言ってくれる誰かが、

物語の中に、きっともういるんです。

- フランはロボットで登校する天才少女

- 感情を論理で包む不器用なやさしさ

- 発明品は「人を知りたい」想いのかたち

- 眼帯と白衣が守るのは心の弱さ

- 孤独を力に変える“つながる方法”の提示

あなたは『ウィッチウォッチ』のアニメを今すぐ観てみたいと思いませんか?

「ジャンプで読んでたけど、アニメになったの!?」

「魔法×青春ギャグって最高の組み合わせだよね!」

「録画し忘れた…どこで観られるの?」

「話題のアニメ、まとめて一気に観たい!」

「スキマ時間にスマホで観られたら嬉しいな…」そんなあなたに今おすすめしたいのが

Amazonプライム・ビデオです!Amazonプライム・ビデオなら『ウィッチウォッチ』が見放題!

月額600円でアニメ・映画・ドラマまで見放題!

しかも初回30日間は完全無料で体験できます。ジャンプファンも納得の映像クオリティ。

テンポの良いギャグと魔法要素の掛け合わせは、アニメならではの魅力満載です!スマホ・タブレット・PCなど、どんなデバイスでも視聴可能。

外出先でもおうちでも、好きなときに楽しめます。30日間無料体験で『ウィッチウォッチ』を今すぐチェック!

●さらに嬉しい!Amazonプライム会員特典

- Prime Reading:人気マンガ・雑誌も読み放題

- Prime Music:1億曲以上が聴き放題

- 配送特典:お急ぎ便・日時指定が無料!

- Amazon Photos:写真保存が無制限

すべての特典がついて、月額たったの600円。

しかも30日以内なら解約無料でリスクなし!

コメント