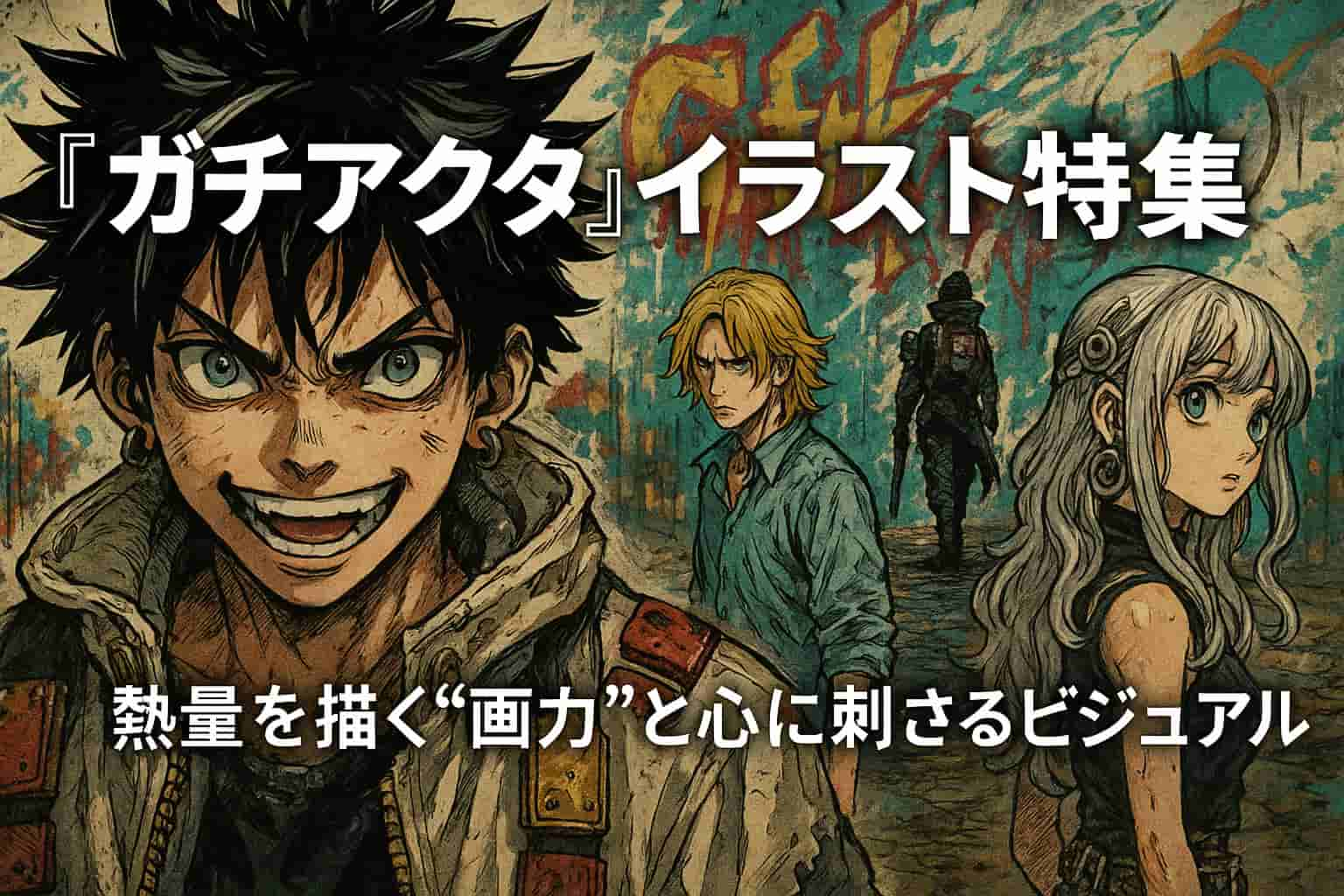

漫画『ガチアクタ』には、ただ「かっこいい」や「上手い」では済ませられない、描線の熱量がある。

それはまるで、ゴミに埋もれた世界から顔を出した“希望のかけら”のように、荒々しくも眩しい。

この記事では、『ガチアクタ』の扉絵・表紙・漫画パネル・イラスト評価を網羅しつつ、

画力に宿る感情や、ファンたちが紡ぐ二次創作の世界までを見つめ直します。

それはきっと、“描くこと”によって救われる誰かがいた証でもあるのです。

- 原作のイラストや扉絵は“描く熱量”が違う

- 晏童秀吉の線は“静かで尖ったグラフィティ”

- 国内外でも高評価の“画力”とビジュアルセンス

- 壁紙やロゴも世界観を体現する重要な要素

- ファンアートには“受け取った想い”が滲む

🖼 原作イラスト・扉絵・表紙の魅力とは?

『ガチアクタ』のページを開くとき、まず目に飛び込んでくるのが、その「扉絵」の衝撃です。

それは、ただの導入カットではありません。

まるで「この1話が、どれだけ命を削って描かれたか」を、無言で突きつけるような強度があるのです。

表紙イラストもまた同様に、“静けさと激しさ”が同居する構図で読者を惹きつけます。

特に単行本のカバーは、街のスプレーグラフィティのようなラフさと、

どこか“人間の芯”に触れてくるような視線とが、絶妙なバランスで共存しています。

背景も人物も、どこか“欠けたような空気”を孕みながら、読者の心のスキマにぴたりと嵌まる。

それはきっと、この作品自体が「破れた日常の断片」を描くからこそ、

絵の1枚1枚が、読む前から物語になっているのだと思います。

もしあなたが、表紙だけでこの漫画を手に取ったことがあるのなら──

それは、たぶん、“描かれた温度”が心に触れた瞬間だったのでしょう。

🎨 作画担当:晏童秀吉の“グラフィティと線”

『ガチアクタ』のビジュアルが“異彩”を放つ理由──それは、晏童秀吉という作画担当の手癖と思想にあると思います。

彼の線は、決してきれいすぎない。

むしろ、ざらつきや歪みをそのまま肯定するような筆致で、

都市の落書き(グラフィティ)とストリートの反骨精神を紙面に叩きつけてくるのです。

ときに暴れ、ときに沈むその描線は、ルドたちの“生きづらさ”そのもの。

背景や構図の一部に見えるスプレーの飛沫や落書き文字も、

単なる装飾ではなく、「声にならない叫び」のように響いてくるのです。

晏童氏の作画がすごいのは、“うまさ”よりも“魂の入り方”にある。

雑音の中にある真実を拾い上げるように、線の1本1本が物語を運んでくる。

だからこそ、『ガチアクタ』は、読むというより「浴びる」漫画なのかもしれません。

📊 海外・国内の「画力」評価まとめ|Reddit・Xの声

『ガチアクタ』の“画力”は、単に「上手い」では言い表せない。

見る者を揺さぶる“圧”のような描写が、海の向こうでも注目されているのです。

たとえばRedditでは、「構図が攻撃的」「1コマで目が止まる」「見開きの破壊力が異常」といった声が多く、

海外の読者も“絵に飲まれる感覚”を明確に共有しているのが印象的です。

X(旧Twitter)でも、最新話のたびに「作画エグすぎる」「これはもうアート」といった反応が並び、

画力=技術だけでなく、感情や思想の伝導力として機能していることがよくわかります。

日本では、「次世代のジャンプ系画力」と称されることも多く、

“静と動の極端な振れ幅”が、読む人の体温を上げているように思います。

つまり──『ガチアクタ』は、見るたびに“圧倒”される作品。

そして、その画力とは「線が上手い」以上に、「何を描いて、何を削ぎ落とすか」という“覚悟”なのだと思います。

📱 スマホ壁紙に使える?公式・ファンメイド画像の入手先

“あの1枚”を、スマホの待ち受けにしたい──

『ガチアクタ』のビジュアルには、そんな衝動を呼び起こす力があります。

まず公式の壁紙としては、講談社の特設サイトや、

マガジンポケットの特集企画で期間限定配布されることがあり、

特にアニメ化関連・巻頭カラー記念の際にリリースされやすいです。

また、Twitter(X)やPixivなどには、

ファンメイドの高クオリティ壁紙が数多く投稿されており、

作画の“勢い”や“疾走感”をそのままスマホに映せる一枚も少なくありません。

ただし注意点として──ファンメイドはあくまで二次創作。

個人利用の範囲にとどめるという、最低限のマナーを忘れずにいたいところです。

作品世界を“待ち受け”にするという行為は、

「日常の中に、物語をひとつ持ち歩くこと」に近いのかもしれません。

それはきっと、“好き”の一番ささやかで、深いやり方なのだと思います。

📚 gachiakuta manga panels|“無言の暴力”が語るもの

『ガチアクタ』という作品の中で、もっとも“声”を発しているのは──

案外、セリフではなく「パネル(コマ)」そのものかもしれません。

特に、ルドが拳を握る瞬間、叫びが届かない場面、

静止した一秒がページいっぱいに描かれるとき、

そこには言葉よりも雄弁な“重み”が宿っているのです。

海外コミュニティ──たとえばRedditやTumblrでは、

“Gachiakuta manga panels are pure dynamite.”(ガチアクタのパネルは爆発物だ)

と語られることもあり、圧倒的なビジュアルで感情が“巻き起こる”様子が伝わってきます。

これはたぶん、「絵が上手い」とはまた違う領域で、

読者の“身体ごと巻き込む”ような表現のあり方──

つまり「画力ではなく“感触”」なのだと思います。

一枚のコマに宿る感情。

それはいつも、紙の向こう側で誰かが生きていたという証のように見えるのです。

gachiakuta logoの意味とデザイン意図

タイトルロゴは、作品の顔であり、名刺のような存在です。

『ガチアクタ』のロゴもまた、その一文字ずつに、世界観の骨組みが込められています。

印象的なのは、やや歪んだカタカナの「ガチアクタ」という書体。

不均一な線や塗りかけたような太さは、まるでグラフィティのよう。

「整わない世界で叫ぶ声」を体現しているようにも見えます。

実際、このロゴはストリートの荒さと手書きの衝動を掛け合わせたようなデザイン。

社会の底辺を描く本作と強く呼応しています。

最後の「タ」がやや傾いているのも特徴で、

これはルドたちの「まっすぐに生きられない現実」を象徴しているのかもしれません。

ロゴひとつにも、作品の感情や姿勢が込められている。

見るたびに感じ方が変わる──そんな深さを、このロゴは持っていると思います。

二次創作・ファンアート|描かれる“もうひとつの物語”

『ガチアクタ』という作品には、物語の外側でも“語られる”力があります。

それが、ファンアートや二次創作として描かれる、もうひとつの物語です。

荒々しい線、重たい影、儚い眼差し──。

読者一人ひとりが受け取った“感触”が、筆跡や色彩に宿るとき、

そこにはもう一度、作品が息を吹き返す瞬間があります。

PixivやTwitter(X)では、ルドやチユたちを独自の視点で描いたイラストが多数投稿されており、

時には“もしも”の展開や、原作では描かれなかった日常を想像する形で物語が広がっていきます。

「好き」という気持ちが、作品を超えて誰かの心に届いていく。

それはきっと、作者が想像もしなかった場所で、新しい物語が芽生えている証なのだと思います。

まとめ|“描くこと”で世界を見つけ直す

『ガチアクタ』という作品は、読むだけでなく、「描く」ことでより深く触れることができる物語です。

原作イラストの強烈な一枚、扉絵の余白、壁紙になるほどの構図、そして読者によるファンアート──

それらはすべて、この物語が人の心に“何か”を残している証拠なのだと思います。

線を引くという行為は、「見えていなかったものを見ようとする」意志でもあります。

たとえば暴力の瞬間に宿る沈黙、たとえば瓦礫の向こうにある希望──それを描きとめようとすることが、

結果として作品世界をもう一度見つめ直すきっかけになるのかもしれません。

描かれた絵は、もうひとつの言葉。

『ガチアクタ』がそれを許す作品であることに、僕は静かに感謝したくなります。

- 原作のイラストや扉絵は“描く熱量”が違う

- 晏童秀吉の線は“静かで尖ったグラフィティ”

- 国内外でも高評価の“画力”とビジュアルセンス

- 壁紙やロゴも世界観を体現する重要な要素

- ファンアートには“受け取った想い”が滲む

コメント